12月7日入夜,中原油田采油二廠岳為學習創新工作室里依舊燈火通明。全副武裝的岳為正手持焊槍忙碌著,固定、焊接、打磨,報廢的抽油桿搖身一變成為新寶貝。“試驗半年多,總算沒白忙活。想讓笨重的油管整齊排列,以后就靠它了。”岳為笑著說,“我得為它想個好名字。”

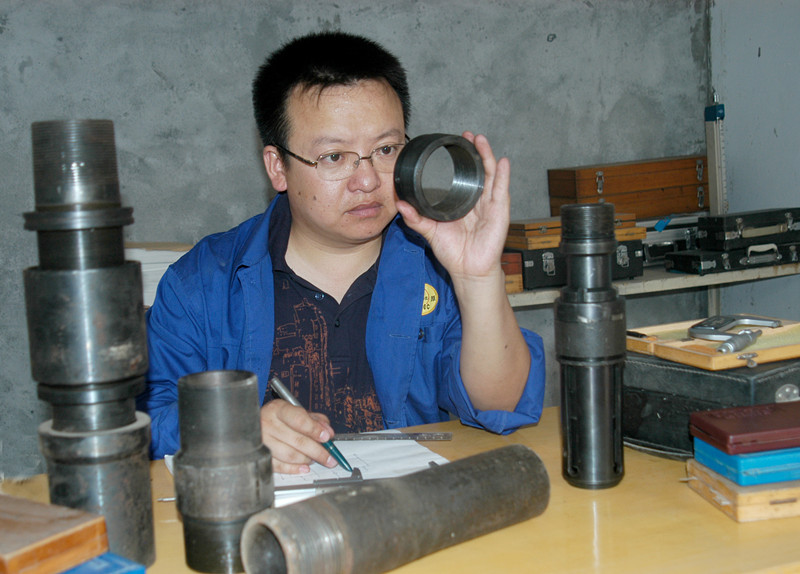

作為該廠準備大隊質量監督人員,岳為還有一個身份是油田知名的“創客”。2011年,岳為成為中原油田第一批以職工名字命名的“學習創新工作室”的領頭人。“從想出新點子,到最后呈現產品,整個從無到有的過程,就是不斷獲得新知識的過程,讓人非常興奮。”岳為這樣描述自己作為“創客”的感受。

一個扶正器開啟“創客”路

2001年,岳為轉行來到該廠準備大隊。剛來不久,就趕上大隊籌建抽油桿生產線,岳為被安排負責該項目的建線及投產工作。“雖然還是個門外漢,但想找個機會證明自己。”岳為回憶道。

為爭取早日投產,岳為說,吃住在單位是經常的事。經過一個多月的忙碌,生產線好不容易按時完工了,但在試運行時,岳為和同事們竟然生產不出一件合格的產品。

新的困難又擺在眼前。經過仔細分析節點,岳為發現,由于引進的注塑機和用于注塑抽油桿扶正器的模具是不同廠家生產的,模具在制作時沒有考慮到生產效率,冷卻時間一長,就容易變形。為攻克這一難題,岳為開始自學這個對自己來說十分陌生的工種:模具鑄造工。

到圖書館、新華書店查閱技術資料,到模具生產廠家了解生產工藝過程……經過一番整改,岳為更換了部分配件,并對注塑腔和冷卻系統進行改造,終于生產出了合格的產品,結束了該廠一直外購抽油桿扶正器的歷史。

“‘抽油桿固化扶正器模具’是我第一個申報的國家專利,也是它開啟了我的‘創客’路。”岳為說。

“生產中遇到的難題,就是我攻關的課題”

“生產中遇到的難題,就是我攻關的課題。”這是岳為常掛在嘴邊的一句話。

油管除垢一直困擾著生產。為提高油管的除垢質量,岳為嘗試過多種方式,但都沒有成功。刀具和管子內壁接觸淺了,除垢效果不明顯;接觸深了,會劃傷管子表面,造成內壁腐蝕加劇……

有一天,岳為給孩子買了一個電動玩具。陪孩子玩時,他忽然靈光一閃,把玩具從孩子手中搶了過來,顧不得孩子哇哇大哭,就把玩具拆得七零八碎,開始研究里面的偏心轉動構造。“對于彎曲的油管,既然刀具無法固定,那就改成浮動的……”找到了解決問題的關鍵,岳為暗自欣喜。

就這樣,岳為弄壞了女兒的玩具,卻解決了一項技術難題,《油管內壁除垢工具》獲得了國家專利。

2006年,在西安舉辦的“油井(管)技術及標準化國際研討會”上,岳為撰寫的論文《防腐蝕油管接箍的研制》作了大會交流發言。“說句心里話,一名中專生能站到國際大會的講臺上,和國內外專家同臺競技,真是感到自豪。”岳為激動地說。

“人人都有‘創新基因’”

2011年6月,中原油田第一批以職工名字命名的“學習創新工作室”掛牌成立。岳為成了其中的領頭人。

工作室成立后的第一個項目,就是要解決雙防接箍的拆卸難題。那時,岳為和同事們天天在現場辦公,從使用安全、操作輕便、便于維護等角度出發,一遍遍修改技術方案。2012年初,他們一同完成了《自動拆卸雙防接箍研究》創新項目,接箍單日拆卸數量提高一倍,每年可創效110萬元。

岳為說:“人人都有‘創新基因’。不管是什么學歷,什么職稱,只要來到學習創新工作室,邁出的第一步就是創新。”

近5年,利用學習創新工作室平臺,岳為的學員已經遍及中原油田和華北分公司,其中2人奪得集團公司技術比賽金獎,30人獲得技師、高級技師職業技能資格。

如今,工作室有擅長井下工具的王孟安、王高杰,有電工能手董明杰、周宏,有電氣專家張曉健、王天勇……這里成為大家一有空就會“泡”著的地方。截至目前,工作室先后完成研究課題178個,累計創效1800余萬元。(曹檸)